Lo que las huellas de las vidas queer sobrevivieron a la persecución nazi nos dicen

Texto de Elsa Fischbach, publicado en el centro del centro LGBTIQ+ Cigale (Luxemburgo) el 31 de enero de 2023. Traducido libremente por los voluntarios del Proyecto Gionata.

La memoria implica conocimiento. Este artículo está dedicado a Día de recuerdo (que se celebra el 27 de enero) y explora las rastros dejadas por Queer vive en el contexto del nacionalsocialismo.

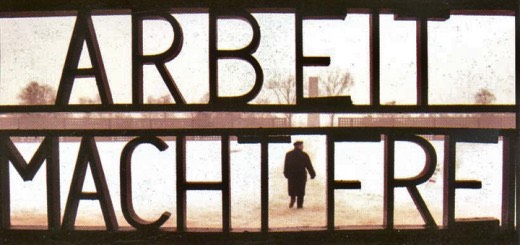

Uno de los aspectos más estudiados es la persecución de los hombres homosexuales. Ya en 1871, el imperio alemán había introducido el párrafo 175 del Código Penal, que criminalizaba los actos homosexuales entre los hombres. Bajo el régimen nazi, esta legislación se exacerbó aún más, lo que llevó a muchos hombres homosexuales a campos de concentración.

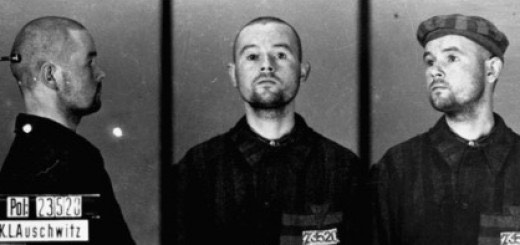

Marcados con el triángulo rosa, fueron relegados al peldaño más bajo de la jerarquía del campo. La intensa homofobia y estigmatización de la época hizo que muy pocos supervivientes se atrevieran a hablar de su homosexualidad tras el fin del nacionalsocialismo.

Sin embargo, la persecución de los hombres homosexuales está relativamente bien documentada gracias a los archivos históricos. La situación es diferente para otras identidades queer, como las mujeres queer y las personas transgénero. Aunque no fueron perseguidos directamente por su identidad, estas personas no encajaban en la cosmovisión nacionalsocialista. Muchos fueron deportados a campos de concentración como "asociales", porque sus vidas no se ajustaban a las reglas del régimen.

Las mujeres lesbianas, por ejemplo, representaban una amenaza para la heteronormatividad, ya que desafiaban las expectativas sociales al negarse a casarse con hombres y tener hijos. Están mal documentados en fuentes históricas, lo que ha contribuido a invisibilizarlos. Sin embargo, las personas queer siempre han formado parte de la historia, incluida la de los campos de concentración.

Hoy tenemos un lenguaje más desarrollado para describir experiencias queer. A principios del siglo XX, a las personas transgénero se las llamaba “travestis” (término acuñado por Magnus Hirschfeld).

La llamada “licencia de travestismo” les permitía usar ropa del sexo opuesto en público sin temor a sanciones. En algunos casos incluso era posible cambiar el estado civil. Sin embargo, estas licencias no protegían a las personas transgénero del párrafo 175. Durante el régimen nazi, de hecho, eran sospechosas de homosexualidad y, por lo tanto, consideradas enemigas del Estado.

Un ejemplo significativo es el de Liddy Bacroff, definida en su momento como "travesti". Bacroff, que vivía como mujer en Hamburgo, trabajaba como trabajadora sexual y tenía relaciones sexuales con hombres, algo que ella declaró abiertamente. Esto la llevó a ser arrestada varias veces en virtud del párrafo 175. Durante su detención escribió varios textos, entre ellos “¡Libertad! (La tragedia del amor homosexual)” y “Una experiencia travesti. ¡Una noche en el bar de travestis Adlon!”.

En 1938, Bacroff pidió una “castración voluntaria”. Un médico forense la declaró “corruptora de la moral” e “incorregible”. Ese mismo año fue condenada a tres años de prisión, seguidos de prisión preventiva por "reincidencia peligrosa". Trasladada a diversos centros penitenciarios, en 1942 fue deportada al campo de concentración de Mauthausen (Austria), donde fue asesinada al año siguiente.

Las mujeres lesbianas, si bien no fueron directamente perseguidas por su sexualidad, fueron excluidas y consideradas “asociales” (triángulo negro). Dado que no existe una categoría específica de detención para mujeres homosexuales, es difícil rastrear sus historias. Las tendencias patriarcales en la historiografía también han contribuido a marginar la investigación sobre las mujeres queer durante el Holocausto.

Hoy en día, quedan pocos documentos relacionados con mujeres lesbianas en campos de concentración. Sin embargo, conocemos algunos nombres, como el de Eleonore Behar. Esta joven judía, deportada al gueto de Theresienstadt en 1945, se enamoró de Anna Lenji, una joven húngara. Después de la liberación del gueto por el Ejército Rojo el 9 de mayo de 1945, Behar emigró con su madre a Chile, donde vivió hasta su muerte en 2011. Anna Lenji todavía vive en Haifa, Israel.

¿Por qué son importantes estas historias?

Durante el Holocausto, los deseos sexuales y los géneros disconformes fueron estigmatizados en guetos y campos. Los supervivientes rara vez hablaban de ellos o, peor aún, eran descritos como monstruos perversos. Reconstruir la historia de las personas queer es una tarea ardua y fragmentada que requiere más investigación. Incluso los estudios sobre los hombres homosexuales bajo el nazismo están lejos de terminar.

2023 fue el 78.º aniversario de la liberación de Europa del nacionalsocialismo. Recordar los crímenes nazis nos muestra el peligro del odio y la indiferencia ante la exclusión y la pérdida de los derechos de los demás.

En un momento en que la violencia contra las personas queer va en aumento, la historia nos enseña que la lucha por la libertad, la igualdad y el respeto debe continuar todos los días.

Texto original: Aquí rebuscado des rastros queers

27 de enero>Historias de triángulos rosas: la memoria negada del homocausto homosexual